神奇的雪山、险峻的峡谷、澄澈的湖泊、浩瀚的原始森林、珍奇的动植物、充满民族气息的传统村寨,一路穿山越岭、访村问巷,感受着大自然对这片土地的偏爱……近日,文化和旅游部组织中央媒体深入云南省迪庆藏族自治州采风,一行人深入基层,走访多个县、乡、镇、村,深切感受到文化与旅游融合发展对当地扶贫工作的巨大促进作用。

位于云南省西北部及滇、川、藏三省区接合部的迪庆,是全国10个藏族自治州之一,也是举世闻名的“三江并流”世界自然遗产核心区、历史上西南“茶马古道”的要冲。“拥有‘香格里拉’的迪庆,作为世界旅游胜地,多年来一直吸引着中外游客的目光。”迪庆藏族自治州旅游发展委员会主任鲁志军表示,“如今的迪庆,旅游发展离不开文化,文旅融合又进一步推动脱贫攻坚。良性的循环推动新的良性业态的建设与完善,迪庆正借此转型升级,开启新的征程。”

当代“愚公”的筑梦“天路”

在康巴藏区,流传着关于一个人的传奇。他13岁走出大山,跑过马帮、当过“倒爷”,积累了几千万元资产,28年后毅然“归来”,为家乡修出一条“天路”,建起4A级旅游景区,为乡亲们打开致富之路,让巴拉村这个贫困山村变成户均年收入超过10万元的富裕村。他叫斯那定珠,在迪庆几乎无人不晓。

一边听着青年歌唱家扎西顿珠的《梦回巴拉格宗》,一边踏入集雪山、冰川、森林、高原湖泊、古老村落等于一体的巴拉格宗景区,感觉到巴拉格宗的确形成了人与自然和谐相处的“香巴拉”圣境。而脚下的这条路,正是斯那定珠的“移山”之作。

在巴拉格宗景区,昔日藏寨悬崖绝壁间一米宽的驿道已不再被使用,取而代之的是脚下这条宽6.5米、长达58公里的旅游公路,如今正成为贫困村民的脱贫致富之路。

“旅游和文化是分不开的,没有文化,山就只是山,水就只是水。”斯那定珠介绍,巴拉格宗景区在设计之初,就把目标定位于打造圣山圣地文化。整个景区的建设过程,斯那定珠都让村民参与进来,并为他们增加经济收入开辟了多种渠道。“200多万元的工程分包给当地村民负责施工,既节约了开支、保证了质量,又让村民学到了技术、得到了实惠,每人每年还有五六万元的收入。”景区工作人员介绍,斯那定珠将景区道路维护工作按段承包给村民,每年给每户发7000元……目前,巴拉格宗景区已解决200余名农村剩余劳动力的就业问题。如今,当地村民在斯那定珠的支持和帮扶下,相继搬到了峡谷的缓坡地带,新的藏式石房建起来了,汽车、太阳能、电脑等一应俱全,村民生活发生了质的飞跃。

“诗和远方”汇聚的地方

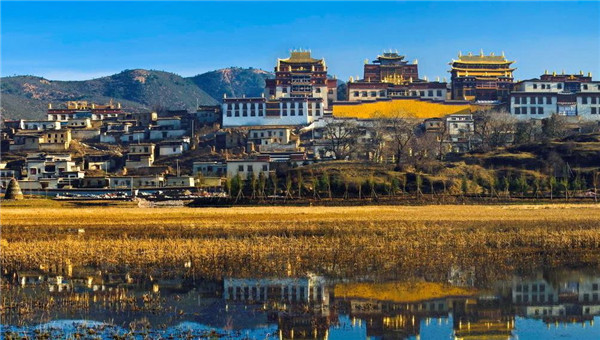

近年来,迪庆通过文化产业与旅游产业发展深入推动脱贫攻坚工作,取得了一定的实效。截至目前,当地文旅从业人员达12.6万人,占全州总人口的30.7%。同时,景区反哺带动文旅扶贫。到2017年,全州景区直接及间接带动村民共涉及5600余户、2.8万多人,每年总收入7000多万元,平均每户年增收1.26万多元,人均达2520元。普达措国家公园、梅里雪山景区、虎跳峡景区、松赞林景区等反哺社区资金累计达3亿元,使当地群众在文化旅游开发中得到实实在在的利益,实现村民和公司的双赢局面。

“目前迪庆转型升级最大的机遇就是文旅融合。文化与旅游发展构成了迪庆进一步更好发展的潜力与支撑。”鲁志军说,“诗和远方”汇聚在一起,必将在迪庆有更生动的呈现。

“目前迪庆正着力填补旅游板块中文化演艺的空白。”鲁志军举例说,要加大对“茶马古道”(香格里拉段)的开发。“除了香格里拉和‘三江并流’之外,它是我们迪庆最亮丽的品牌,需进一步加大力度挖掘其中的历史文化内涵。”鲁志军还表示,迪庆今后将对非遗技艺进行生产性保护,进一步开发与挖掘非遗资源,加快非遗文化产品融入旅游产业,在旅游项目中探索非遗体验式、沉浸式传承保护,实现文旅融合,进而带动脱贫工作迈向新台阶。

克雷埃逊营销策划公司 智汇文旅规划设计院 申智工程咨询公司