近日,北京市旅游委发布了“关于征求北京市地方标准《胡同游服务规范》意见的通知”。该征求意见稿提出,胡同游应有明确的空间边界,边界标记应清晰可见。

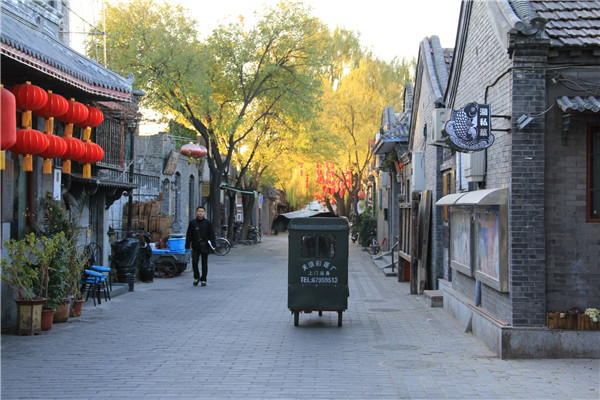

北京“胡同游”是一种特色游览项目。此次,北京市旅游委规范了“胡同游”的定义,即以北京城市特有的具有传统文化、风俗人情、历史风貌的胡同(一条或若干条胡同组成的街区)为载体,向游客提供吃、住、行、游、购、娱和文化展示等系列服务。

说起“胡同游”,很多人马上会想到北京的南锣鼓巷。南锣鼓巷曾被美国《时代周刊》评为“亚洲最佳风情地之一”,“风情”二字,意味深长。然而,从2016年4月25日起,原本人头攒动、熙熙攘攘的南锣鼓巷,却爆出主动取消3A级景区资质的消息,暂停接待旅游团队。之所以会这样,是因为此前这里已屡屡被吐槽:“商业味道太浓,丢了文化,丢了魂儿”。人流的“超载”,除了让南锣鼓巷不堪重负,游客也难有良好体验。

“胡同游”有别于一般的风景名胜游,北京市提出的服务规范要求至少要在文化、文物、历史和风俗人情等某一方面具有知名度。这说明,凸显文化的魅力与特色,理应形成一种共识:景区既要保持对游客的一定吸引力,同时也要防止出现“后脚踩前脚”“看景看人头”的尴尬。换言之,景区和景点最好能保持一种适合的游客密度,这样才能产生“风景和游人两相宜”的效果,避免拉低了人们的旅游体验和开心指数。

“胡同游”不求爆棚人气,应该更接文化地气。人们怀揣一种探幽、探秘的想法,涉足有着历史文化底蕴和意境的深街小巷,其间最不愿见到的,恐怕就是那种熙来攘往、嘈杂不休的“人海”;而最希冀享受的,则是能够闹中取静地慢慢欣赏,放缓节奏地流连于“睹物思古”。

“静悄悄”画风更显“胡同游”魅力。通过有效限流和培育文化精神,“胡同游”的风情标签才能愈加熠熠生辉。从北京正在征求意见的“胡同游标准”来看,尽管其对很多硬件设施都有了详尽要求,但在未雨绸缪控制游人数量方面,只是笼统提到了“各类活动不应影响周边居民的正常生活”,这似乎还不够着眼长远。毕竟,“文化味”的营造呈现,看起来可以一步步地添枝加叶,而最得力的手段,还是把握重心、早定规则。

克雷埃逊营销策划公司 智汇文旅规划设计院 申智工程咨询公司